Investigadores de letras, historia o comunicación bucean por la historieta y el valor que tiene para la identidad nacional.

Por Luciana Mazzini Puga (Agencia de Noticias Científicas de la UNQ)

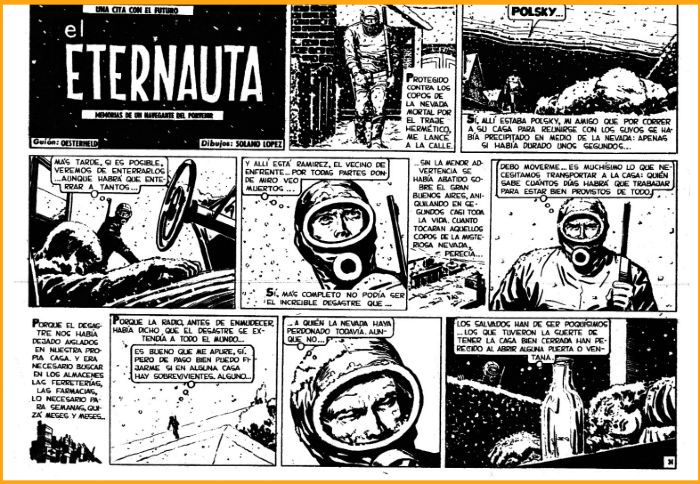

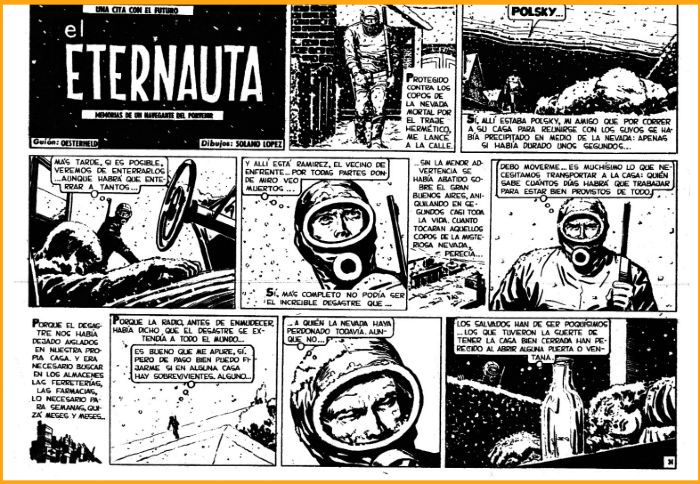

“El Eternauta está cerca de cumplir 70 años y aún hoy genera interés en la gente. Allí hay temas que nos convocan y generan discusiones. Desde las ciencias sociales tenemos que prestar atención a eso que sucede: ¿por qué llama la atención y nos sigue generando emoción? Por algo es un clásico y cada generación le puede extraer un sentido distinto”, plantea Hernán Comastri, escritor de “La imaginación científica popular. Paradigmas de los ’50 en ´El Eternauta´ y otras historias de Oesterheld”, a la Agencia de Noticias Científicas de la UNQ.

Por su parte, Soledad Quereilhac, doctora en Letras, cuenta: “Es una de las narraciones emblemáticas de la literatura argentina y, desde las humanidades, podemos estudiar el fenómeno que produce su lectura, el perfil del autor, de dónde proviene, qué influencia tiene esa trayectoria profesional y subjetiva en la obra. Es importante estudiarlas porque hablan de nuestra identidad, cultura y forma de ver el mundo. De hecho, muchas veces las críticas hacia estas ciencias es porque dan por sentado un conocimiento que, en realidad, es construido por los sujetos que nos especializamos en estas disciplinas”.

Así, “El Eternauta” es un ícono de la literatura nacional y, ahora, un reposicionamiento de la ficción argentina, pero en las grandes plataformas. Tanto desde la historieta como desde la serie, se retoman actitudes, acciones y personajes teñidos de argentinidad que hacen que el lector o espectador los sienta propios.

En este sentido, Comastri, doctor en Historia, relata que hay varios elementos que se ven reflejados en las páginas de la historieta que hablan sobre los imaginarios, intereses y “obsesiones” de la gente. “Por ejemplo, la posibilidad de viajes espaciales, los avistamientos de platillos voladores, la idea de una comunidad nacional multiclasista frente a la amenaza externa, donde cooperan profesores universitarios como Favalli, pequeños empresarios como Juan Salvo y un obrero fundidor como Franco. Pero también está presente la idea de una Argentina, en proceso de industrialización, que si se salva será sólo gracias a su inventiva y su capacidad técnica”, ejemplifica.

Rescatar parte de la historia nacional

Una de las formas que las ciencias sociales pueden contribuir a la sociedad es la de recuperar, sistematizar y digitalizar parte de la historia nacional para que sea de acceso para todos. Así, el Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, dependiente de la UBA y el Conicet, trabaja con el Archivo Histórico de Revistas Argentinas (Ahira).

Se trata de un proyecto formado por investigadores de letras, historia y ciencias de la comunicación, que estudia la historia de las revistas argentinas en el siglo veinte. En este marco, Anteojito, Armas y tiro, Canta Rock, El diario del juicio, Primera Plana vuelven a cobrar vida para poder ser hojeadas por nuevos lectores y lectoras.

Entre ellas está Hora Cero, revista dirigida por Héctor Germán Oesterheld y donde se publicó “El Eternauta”. Su existencia fue desde 1957 hasta 1959 y, en honor a su primera aparición, cada 4 de septiembre se festeja el Día de la Historieta en Argentina.

“El período de auge de la ‘revista’ fue durante el siglo XX en tanto herramienta de intervención en el debate público, como de voz de un grupo de intelectuales, escritores, artistas, ensayistas que buscaban participar de las disputas estéticas, ideológicas y/o políticas de su presente. De igual manera, fue su esplendor como publicación masiva que concentraba notas de actualidad, cultura y pensamiento”, explica Quereilhac.

Gracias a este archivo, los lectores pueden acceder de manera gratuita a la publicación original de “El Eternauta”, así como a Sargento Kirk también creada por Oesterheld.

Una ciencia conectada con la sociedad

Comastri define que hay una demanda implícita en la gente de que las ciencias sociales se conecten cada vez más con las discusiones que se dan entre los ciudadanos de a pie. “No es que necesariamente la gente necesita las ciencias sociales para volver a leer ´El Eternauta´, sino que la demanda viene por unir las investigaciones científicas y académicas con lo que sucede en la calle”, enfatiza.

Y continúa: “En aquella época, se elaboraba un pensamiento original y pionero sobre problemas y búsquedas globales sin abandonar lo específico de la voz, la idiosincrasia y las particularidades locales. Por ejemplo, Jorge Sábato trabajó en la Comisión Nacional de Energía Atómica y escribía sobre ciencia en América Latina tanto en revistas internacionales como en las de tirada pequeña”.