Durante el verano de 1988, mientras Mar del Plata brillaba en su temporada más intensa, un asesino serial acechaba desde las sombras. Se hacía pasar por policía, secuestraba mujeres y las mataba en hoteles de paso. Esta es la historia de Celso Luis Arrastía, el depredador silencioso de la ciudad feliz.

Por Lucas Alarcón

Afuera, la ciudad brillaba. Verano del ‘88, las olas reventaban contra el espigón del Torreón, las radios repetían hits tropicales y la rambla rebalsaba de turistas bronceados, ilusionados con que Mar del Plata les regalara, una vez más, esa postal soñada del descanso perfecto. Pero mientras eso ocurría en la superficie, en la trastienda de la ciudad, una historia mucho más oscura comenzaba a escribirse con sangre.

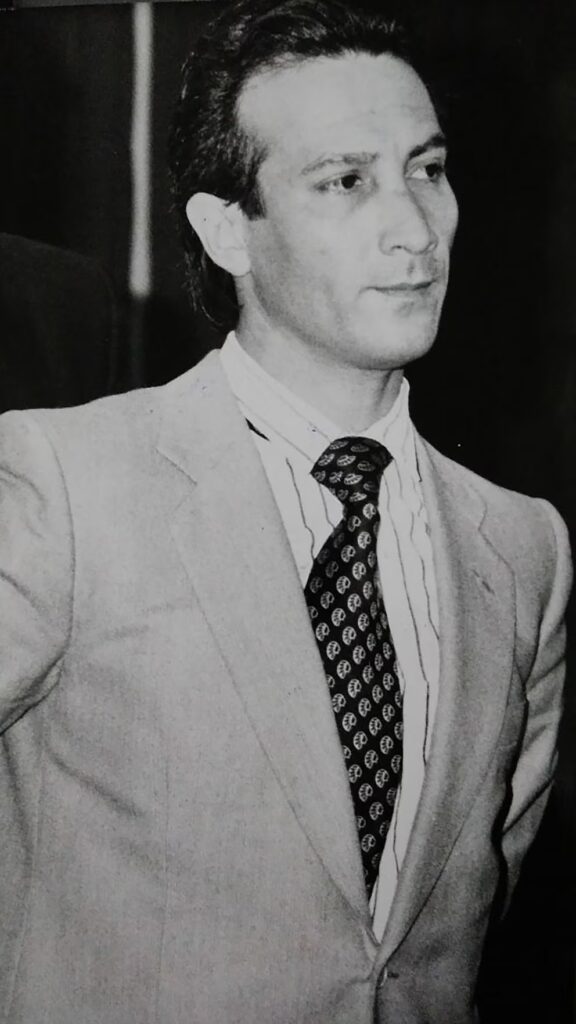

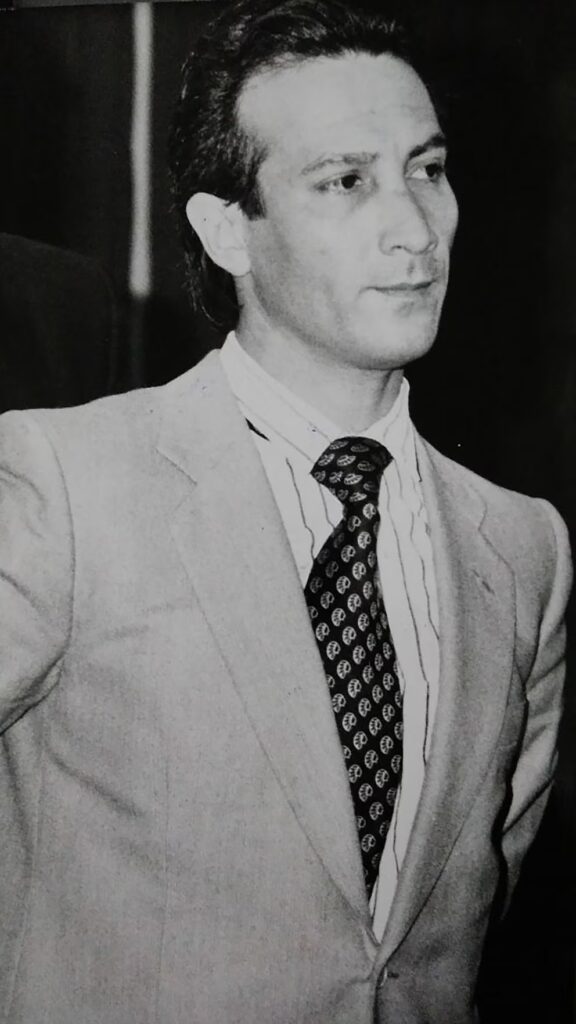

Entre los crímenes más perturbadores de la historia reciente de “la Feliz”, el nombre de Celso Luis Arrastía habita en un rincón apenas susurrado. No hay placas, no hay memoria oficial. Pero sus crímenes aún laten como heridas mal cerradas. Fue el monstruo invisible en un verano trágico, el que secuestraba mujeres desde los márgenes —hoteles de paso, calles poco transitadas, cabarets— para llevarlas a su infierno privado. Y matarlas.

Un depredador disfrazado de rutina

Arrastía, electricista de oficio, rostro común, nada que lo hiciera destacar. El lobo perfecto. Se hacía pasar por policía, por cliente, por amante ocasional. Su arma más efectiva no era una pistola, sino la credibilidad. Y una vez dentro del círculo de confianza, la encerrona.

La primera historia que rompe la normalidad ocurre en octubre de 1987. Un adolescente aparece con una herida de bala en la pierna, abandonado en la ruta. Estaba con su novia, Ana María Palomino, de apenas 16 años, cuando un hombre los abordó. Se hizo pasar por autoridad, los subió al auto y los separó. El chico sobrevivió. Ana María no. Su cuerpo apareció horas después en la zona de Barranca de los Lobos, semidesnuda, abusada, estrangulada con su propia ropa interior. Fue el primer eslabón de una cadena de horrores.

Pero nadie conectó los puntos. La policía pensó en un crimen aislado. Mar del Plata tenía problemas más visibles en ese momento: la tragedia mediática por la muerte de Alicia Muñiz, los escándalos en los boliches del puerto, los veranos “a todo show” con Olmedo en cartel. Nadie miraba al fondo.

Hasta que los cuerpos empezaron a repetirse.

Margarita López, de 19 años, apareció muerta en un hotel céntrico. Luego, Nélida Quintana, de 53, en otro alojamiento, cerca de la terminal. Otra víctima fue hallada en el barrio La Perla. Todas con el mismo patrón: abuso sexual, estrangulamiento con ropa interior, cuerpos abandonados en habitaciones de tránsito. Todas mujeres solas, todas vulnerables, todas elegidas con premeditación. El asesino, aún suelto, perfeccionaba su método.

La caída del hombre invisible

Arrastía era metódico, casi quirúrgico. Tenía algo de actor: fingía autoridad, prometía seguridad, manipulaba. No buscaba dinero ni venganza. Buscaba el control absoluto sobre otro cuerpo. El dominio total. Y después, el silencio.

Recién en abril del ‘88 la suerte —y la impunidad— se le terminan. Una mujer logra escapar de un intento de estrangulamiento en un albergue transitorio. Sale a la calle semidesnuda, en estado de shock. Pero habla. Y en su relato aparecen nombres, detalles, una confesión indirecta: “Yo maté a todas esas otras”. Era él. Era Arrastía.

La policía lo detiene. La ciudad se estremece. Los medios de entonces apenas lo mencionan: demasiado escabroso, demasiado vergonzoso para una postal de verano. Se lo acusa por dos homicidios, aunque se le atribuyen al menos cinco. La evidencia, sin embargo, no alcanza para probar todos. El sistema judicial hace lo que puede: cadena perpetua. Pero los años pasan.

Desde la cárcel, Arrastía se muestra como un preso ejemplar. Participa en talleres, recibe cartas de admiradoras. Hay quienes, incluso, piden por su liberación. La memoria es frágil.

Un día, sin estridencias, le conceden la libertad. Cumplió su condena. Sale. No da entrevistas. Nadie lo espera. Se escurre por las calles de alguna otra ciudad, quizá incluso vuelve a Mar del Plata, invisible, como antes.

La suya fue una violencia sin épica. No hubo persecuciones ni complots. Solo un hombre gris que convirtió a una ciudad de vacaciones en escenario de pesadilla. Su caso no tiene película, ni placas conmemorativas. Solo algunas crónicas policiales, y los ecos de lo que no se quiere volver a nombrar.

Pero cada tanto, cuando la ciudad duerme y alguien menciona aquel “verano maldito”, su sombra reaparece. Y Mar del Plata recuerda que, incluso en su época dorada, también supo ser el escenario del horror.